Objet

La parole spontanée pose de manière particulièrement aiguë

le problème de variantes de prononciation pour la modélisation

acoustique des mots. La modélisation acoustique à partir des seules

prononciations phonémiques canoniques n'est pas suffisante. Il faut pouvoir

rendre compte de variantes de prononciation correspondant en particulier à

des réalisations plus courtes. Le but de cette étude est de répertorier

les phénomènes de réductions les plus courants et de proposer

des explications en termes de réorganisation ou de restructuration syllabique.

Description

Nous examinons comment des suites de syllabes théoriquement attendues

(à partir de transcriptions orthographiques) sont effectivement réalisées

dans un enregistrement sonore de parole spontanée. Pour cette étude

nous avons utilisé 30 heures de corpus radiophonique provenant d'archives

INA. Il s'agit d'interviews impliquant principalement un journaliste professionnel

et un artiste ou un homme politique. Le style de parole est fluide, spontané

et seulement partiellement préparé. Des transcriptions orthographiques

de référence sont produites automatiquement avec correction manuelle.

Afin d'obtenir une transcription syllabique de référence, nous

générons dans un premier temps des transcriptions phonémiques

canoniques maximales correspondant à des prononciations complètes

incluant les schwas et les phonèmes de liaison. Cette transcription est

ensuite segmentée automatiquement en syllabes. L'algorithme de syllabification

utilisé respecte le principe de sonorité et le principe de maximum

onset en cas d'ambiguïté. Nous obtenons ainsi une transcription

syllabique de référence: une transcription en syllabes phonologiques,

au sens de syllabes théoriquement attendues.

La figure ci-dessus montre une structure de syllabe générique avec le noyau correspondant à une voyelle unique en français, une attaque consonantique et une coda éventuellement vides. La structure syllabique la plus fréquente en français est la syllabe CV (composée d'une consonne en attaque et d'un noyau vocalique).

Pour aligner ces syllabes phonologiques avec le signal de parole, un dictionnaire de prononciation syllabique doit être créé. Afin de pouvoir rendre compte de phénomènes de réduction (comme par exemple: "il voudrait" réalisé acoustiquement comme "i'v'drait") chaque syllabe phonologique admet comme variantes de prononciation toute prononciation partielle en partant de la forme canonique de la syllabe. La séquence de phonèmes alignés est ensuite syllabifiée pour générer des syllabes parlées ou syllabes phonétiques. La figure suivante donne un exemple de phrase transcrite en mots, en syllabes phonologiques et par alignement en syllabes phonétiques. Les syllabes phonologiques proviennent d'une prononciation canonique maximale, les syllabes phonétiques de la séquence phonémique effectivement alignée.

Résultats et perspectives

La distribution des types de syllabes phonologiques est comparée à

celle qui émerge de la parole (syllabes phonétiques)

syllabes |

phonologiques |

phonétiques |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les deux distributions sont comparables, même si la parole a tendance à augmenter la proportion de syllabes fermées. Les 4 types de syllabes les plus importants sont CV (autour de 65%) et les V, CVC, CCV (chacun autour de 10%). Les résultats confirment que le schwa optionnel contribue pour une grande part à la variation de structure syllabique. La figure ci-dessous illustre un changement de structures V et CV en une structure VC.

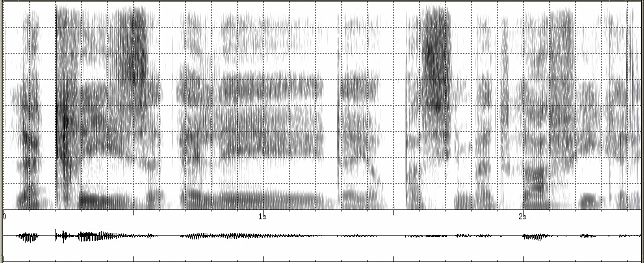

D'autres phénomènes moins décrits ont également été observés : des voyelles telles que /u/, /o/ et /e/ se révèlent optionnelles en position inaccentuée et permettent des restructurations syllabiques. Les consonnes liquides sont aussi souvent élidées, plus en position de coda qu'en position d'onset. La plupart des restructurations syllabiques observées concernent les mots outils (les mots les plus fréquents, voir [1]) et les syllabes non-accentuées dans les mots polysyllabiques. Les spectrogrammes ci-dessous illustrent quelques phénomènes de réduction observables en parole spontanée sur ces syllabes non-accentuées de mots polysyllabiques.

écoute_1

écoute_1

écoute_2

écoute_2

écoute_3

écoute_3

Références

[1] Adda-Decker M., Boula de Mareüil Ph., Adda G. &

Lamel L. (2002), "Investigating syllabic structure and its

variation in speech from French radio interviews", ISCA-ITRW Pronunciation

Modeling and Lexical adaptation Workshop, septembre 2002, Aspen Lodge Colorado.